MORTS POUR AREVA AU SAHEL

12 janvier 2021

Nouvel article sur Le Cri des Peuples |

|

L’invasion de l’Irak en 2003 dans le cadre de la « Guerre mondiale contre le terrorisme » a été une guerre à laquelle la France de Chirac a refusé de participer directement. Le consensus général est que l’invasion de l’Irak était une tentative de mainmise sur le pétrole irakien, et l’invasion française du Mali n’est pas différente.

#Trump nous le dit ouvertement que les soldats américains sont en #Irak et #Syrie pour sécuriser le pillage du pétrole/gaz, mais l’Etat Français continue de nous dire que les soldats français occupent le #Mali, #Niger, #Irak, #Syrie, #Libye, pour « lutter contre le terrorisme »

— Nacéra (@NasNacera) January 3, 2021

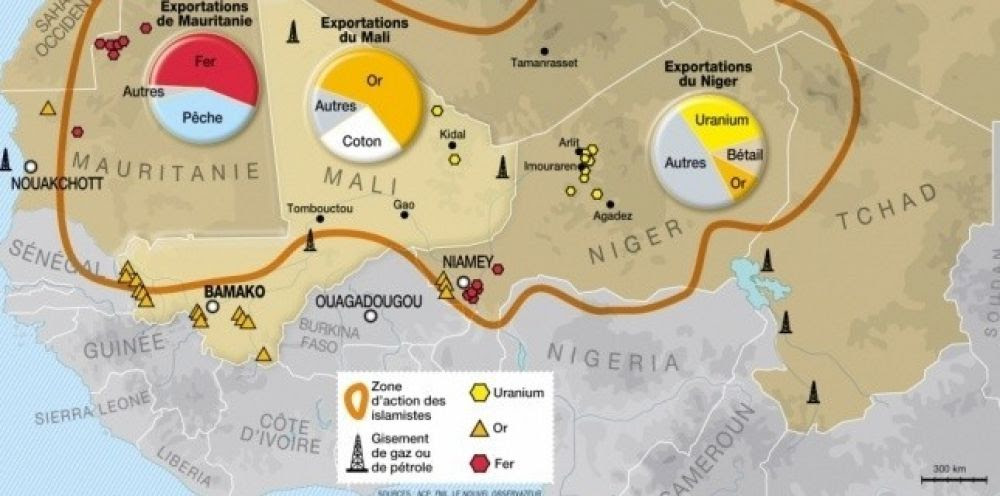

À l’instar de son voisin, le Niger, le Mali est riche d’un certain nombre de ressources, dont l’uranium. À la suite du « choc pétrolier » de 1973, au cours duquel les pays producteurs de pétrole ont fortement augmenté le prix du pétrole, les Français ont décidé qu’une voie alternative était nécessaire. Cette alternative était l’énergie nucléaire, et au cours des 15 années qui ont suivi le choc pétrolier, la France a construit 56 réacteurs nucléaires, plus que tout autre pays au monde. La France compte désormais 59 réacteurs nucléaires, générant près de 80% de son électricité, ce qui en fait le premier exportateur net d’électricité au monde. En 1999, le Parlement français a confirmé trois objectifs par rapport à cette richesse nouvellement retrouvée, le premier étant « la sécurité d’approvisionnement ».

Cette « sécurité » était remise en cause par des syndicats et mouvements sociaux locaux en Afrique, tels que l’association Almoustapha Alhacen d’Aghirin, qui se bat depuis 2002 au Nord Niger dans le domaine de l’éducation, de la protection de l’environnement et de la santé, en particulier face aux conséquences de l’exploitation de l’uranium par des filiales du groupe AREVA. Cette association a découvert que l’eau potable locale avait été contaminée par des niveaux de radioactivité alpha et bêta qui excédaient les normes de l’UE ou de l’Organisation mondiale de la santé.

Les manifestations au Niger contre la société minière d’uranium AREVA, également présente au Mali, sont devenues si populaires que la présidente d’AREVA, Mme Anne Lauvergeon, a dû venir en personne pour rassurer la population.

Inspirés par cela, les citoyens maliens ont créé des organisations communautaires dans les zones minières, telles que Falea, pour protester contre la dégradation de l’environnement et le flux de ressources nationales au profit de bénéficiaires étrangers. Bien que le Niger ait été le principal partenaire commercial de la France pour l’uranium dans la région, les investisseurs estiment qu’il y a actuellement 5 200 tonnes de sources d’uranium inexploitées au Mali, ce qui, aux yeux de Paris, rend d’autant plus urgentes les exigences d’un gouvernement favorable à la France et de répression de la société civile.

Le jour où il y’aura plus d’uranium, d’or etc.. au Mali, en Afrique, il y’aura plus d’occupation militaire française/occidentale et il n’y aura plus de « groupes terroristes » comme par magie

— Nacéra (@NasNacera) January 3, 2021

Une partie de la population du nord du Mali est touareg. Les Touareg, comme les autres nations colonisées, sont divisés à travers les frontières artificielles construites par les Français, précisément là où le nord du Mali rencontre le Niger. Les Touareg des deux côtés de cette frontière font campagne et se battent pour l’autonomie depuis l’indépendance obtenue dans les années 1960, et il y a eu une résurgence de ces exigences d’autonomie suite au nettoyage ethnique des Touareg et d’autres Africains sub-sahariens expulsés de Libye par les rebelles d’Al-Qaïda, alors soutenus par l’OTAN. Dans ce contexte, une résistance touareg unie a le potentiel d’éroder le pouvoir du gouvernement central du Mali, et même de contrôler les zones de terre dans lesquelles vivent les Touareg, mais que les Français veulent exploiter.

Pour justifier l’invasion, la menace de terrorisme devait au moins paraître tangible. Selon le Dr Jeremy Keenan de la SOAS (Ecole d’Etudes orientales et africaines), à l’Université de Londres,

En 2004, le Président Tandja a tenté d’acculer les Touaregs à des actions qui pourraient être présentées aux Américains comme des « anciens rebelles se tournant vers le terrorisme ». Il a arrêté et emprisonné Rhissa ag Boula, ancien chef du Front de libération rebelle de l’Azawak et de l’Aïr (FLAA) et signataire de l’Accord de paix de 1995, puis ministre du gouvernement, l’accusant de meurtre sans l’ombre d’une preuve. Il a été libéré sans inculpation au bout de 13 mois, mais pas avant qu’un certain nombre de Touareg aient été poussés à prendre les armes. Cela a permis au gouvernement d’envoyer quelque 150 de ses troupes nouvellement formées aux États-Unis dans le bastion touareg des montagnes de l’Aïr ».

À partir de ce moment, les gouvernements du Mali et du Niger ont pu affronter des Touaregs relativement peu disposés au combat, ce qui a donné naissance aux affiliés d’Al-Qaïda qui contrôlent actuellement les villes du nord du Mali.

Cette transition a facilité non seulement le soutien des États-Unis, mais l’invasion ultérieure. Contrairement à l’Irak, les intérêts de la France et des États-Unis convergent sur la politique militaire, et Africom, le commandement américain pour les opérations militaires sur le continent africain, fournit l’infrastructure pour les drones et autres avions pour soutenir l’actuelle invasion française.

Voir Les forces spéciales US sont actives dans la moitié de l’Afrique, y compris en Algérie

David Cameron a annoncé que l’armée britannique fournirait à son homologue français un soutien logistique dans le conflit, expliquant qu’un tel soutien est « dans notre intérêt ». Reste à savoir s’il faisait référence à la guerre contre le terrorisme ou au fait que le Royaume-Uni dépend énormément de la société énergétique française EDF.

Bien entendu, les formes militarisées d’impérialisme ont également des conséquences négatives pour les nations « d’origine ». La Grande-Bretagne et les États-Unis étant constamment en alerte terroriste, la France renforce désormais sa sécurité intérieure, poursuivant le processus de contrôle des territoires, des personnes et des ressources.

Sur la Françafrique, voir Colonialisme, clientélisme et censure : l’autre visage de la Mission laïque française

Les échos de la ruée vers les ressources irakiennes et de la catastrophe humanitaire qui a suivi sont saisissants. Les restrictions aux libertés civiles en Occident que la soi-disant guerre contre le terrorisme impose aux citoyens font partie de la même lutte que les militants en Afrique de l’Ouest mènent contre les sociétés minières d’uranium. Ce n’est qu’en établissant des liens de solidarité entre nos continents que les peuples pourront commencer à résister à l’intersection désastreuse des industries énergétiques et du militarisme d’État, tant chez soi qu’à l’étranger.

***

L’armée algérienne récupère 80 000 euros que la France a versés aux terroristes, et dénonce le paiement de rançons et les échanges d’otages contre des prisonniers

L’armée algérienne a saisi 80 000 euros de rançon que la France a versés aux terroristes en échange de ses otages, et prévient que les différentes « rançons » ont financé des organisations terroristes à hauteur de 30 millions d’euros ces dernières années.

Source : Al-Mayadeen, 30 décembre 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Le ministère algérien de la Défense a annoncé que l’armée algérienne avait saisi un montant de 80 000 euros auprès d’un groupe terroriste, ajoutant que ce montant représentait le premier versement des rançons que la France a payées aux terroristes en échange de la libération d’otages en octobre dernier.

Le ministère de la Défense a déclaré dans son communiqué : « Grâce à des informations fournies dans les aveux du terroriste nommé Rizkan Ahsan, dénommé Abu Al-Dahdah, l’armée a pu attaquer 5 repaires terroristes près de la zone d’El-Nasr dans le gouvernorat de Jijel dans l’est de l’Algérie, et y a saisi un montant de 80 000 euros. »

A la mi-décembre, l’armée algérienne a arrêté le dangereux terroriste Rizkan Ahsan, appelé « Abu Dahdah », qui a rejoint des groupes terroristes en 1994, lors d’une opération dans le quartier Tamangar de Jijel.

Dans des aveux diffusés sur la télévision officielle algérienne, « Abu Dahdah » a déclaré que cette somme faisait partie de l’accord d’échange entre les autorités françaises et les organisations terroristes au Mali, selon lequel des ressortissants français enlevés ont été libérés en échange de la libération de 200 terroristes des prisons de Bamako en octobre dernier. Les autorités algériennes avaient dénoncé cet accord, le considérant comme une menace sérieuse pour la sécurité nationale.

Auparavant, le ministère de la Défense avait révélé l’arrestation d’un dangereux terroriste nommé « Mays » dans le gouvernorat de Tamanrasset, à la frontière avec le Mali. Son arrestation est intervenue après un suivi attentif de ses mouvements suspects dès son entrée dans les frontières algériennes. Mays a été libéré dans le cadre de l’accord français qui a été négocié par des parties étrangères.

En octobre dernier, les forces de sécurité algériennes ont arrêté un terroriste nommé « Mustafa Darar » dans le gouvernorat de Tlemcen, à l’ouest de la capitale, quelques jours après sa libération dans le cadre d’un accord entre le gouvernement malien et l’organisation terroriste « Soutenir l’Islam et les Musulmans » au Mali.

Trois opérations spécifiques en moins de trois mois ont confirmé la gravité des avertissements lancés par l’Algérie il y a plus de 15 ans, date de l’émergence des opérations d’échanges menées par plusieurs pays occidentaux, dont l’Allemagne et la France, le plus célèbre étant l’accord de libération des otages occidentaux kidnappés dans le désert algérien par un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda en 2003, pour être libérés plus tard en échange de 5 millions d’euros que l’Allemagne a versés aux terroristes.

Selon les rapports de sécurité algériens, l’argent des rançons, le trafic d’êtres humains et le trafic de drogue sont les principales sources de financement des groupes terroristes dans la région du Sahel et du Sahara.

Pendant des décennies, la diplomatie algérienne a mené une bataille féroce dans les couloirs des Nations Unies pour obtenir une résolution de l’ONU criminalisant le paiement de rançons aux groupes takfiris, mais la plupart des pays européens, dirigés par Paris et Londres, s’y sont opposés, tandis que l’administration américaine soutenait ces efforts.

À plus d’une occasion, l’Algérie a dénoncé ce qu’elle a appelé « l’hypocrisie occidentale » dans la lutte contre le terrorisme, et les avertissements des autorités militaires algériennes étaient clairs et stricts dans ce contexte, comme le magazine L’Armée l’a souligné dans son numéro du mois dernier, qui dénonçait la gravité du processus d’échange au Mali et ses répercussions, soulignant que les organisations terroristes, grâce à la « politique de rançon », avaient obtenu plus de 30 millions d’euros, selon les aveux de plusieurs terroristes.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter.